Le blocage français sur le vote à 16 ans n’est que la partie émergée de l’iceberg !

Par Rodolphe Dumouch, membre de l'OVEO

Alors que l’UNICEF vient d’appeler la France à se réformer et à accorder enfin le vote à 16 ans aux élections municipales, alors qu’une candidate de 16 ans a pu se présenter en 2025 au suffrage à Fribourg-en-Brisgau, il est temps de dresser un état des lieux sur cette question.

Seulement, ce sujet ne peut absolument pas être traité indépendamment du reste du statut juridique et social des jeunes personnes en France. Fait très méconnu : le statut des « mineurs » français est l’un des plus restrictifs existant dans les pays développés ; il n’est, de surcroît, quasiment jamais interrogé, pas même par les organisations de jeunesse, et encore moins réformé. Les décennies passent et la France est véritablement bloquée au siècle dernier, et ce n’est pas une exagération si on se penche sérieusement sur le sujet.

En effet, la première réalité à ne pas méconnaître sur le vote à 16 ans, c'est que, dans les contrées (États, régions, Länder et aussi un canton helvétique) où il a été accordé, le statut juridique des jeunes personnes leur offrait préalablement beaucoup plus d'autonomie.

Ainsi, les jeunes Allemands de 14 ans disposent d’une « pré-majorité » (Vor-Volljährigkeit1) dans plusieurs domaines de leur vie privée et scolaire. Par exemple, ils peuvent refuser leur inscription dans une école confessionnelle. Le droit britannique lui aussi est très autonomiste, avec en plus peu de limites d’âge et en se fondant sur la maturité concrète, qui apparaît à des stades différents selon les individus. L’Écosse y ajoute une limite à 16 ans, mais c’est pour accorder de façon automatique à tous une émancipation totale ; par ailleurs, le mot minor, jugé péjoratif, a été effacé du droit écossais2.

Le minimum syndical des droits accordés ailleurs aux jeunes personnes, c'est en matière de santé, où les adolescents voient leur consentement recueilli, souvent à partir de 15 ans, de façon juridiquement contraignante. En Angleterre, cette mesure est doublée de la jurisprudence Gillick, permettant à toute personne capable de discernement (discerning en anglais) d’en bénéficier sans limite d’âge3.

En France, au contraire, « si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché » (article R.4127-42 du code de la Santé publique) mais sans que sa parole ni sa signature n’aient la moindre valeur juridique4.

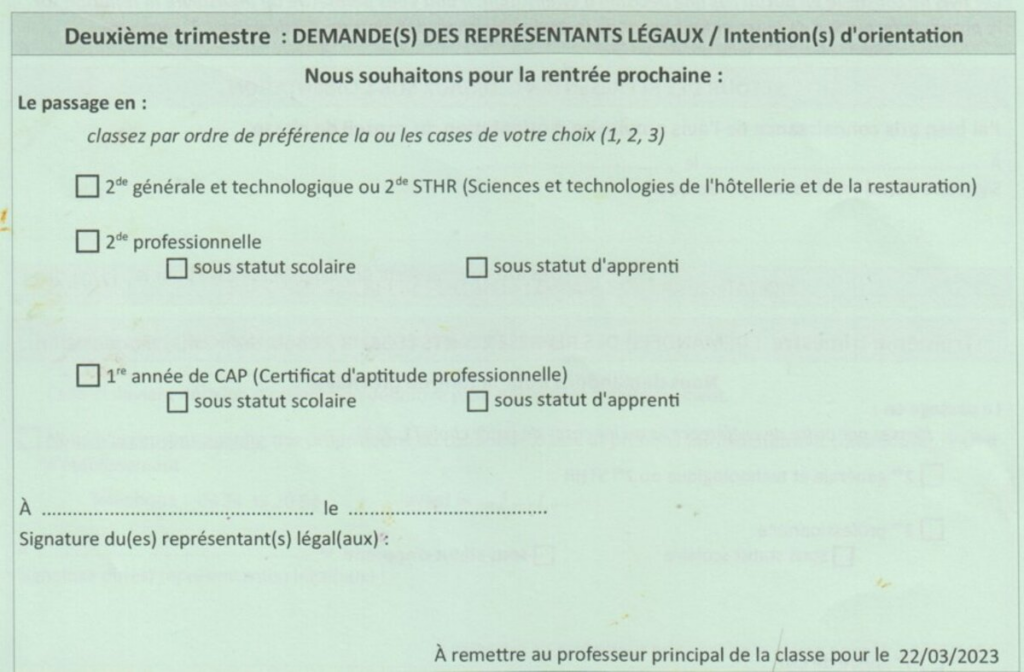

Le dogmatisme français refuse de toucher à cette incapacité absolue, impliquant une soumission à l’autorité parentale de la moindre bribe de vie civile. C'est ce qu’implique l’incapacité juridique des « mineurs », quel que soit leur degré de maturité, même régime de 0 à 17 ans sauf pour aller en prison à 13 ans5 ! Cela va jusqu'à des décisions profondément personnelles comme l’orientation scolaire (le choix des spécialités au lycée relève juridiquement des parents, pas de l’élève) ou les choix spirituels (il faut l’autorisation des deux parents, en France, par exemple pour se faire baptiser).

La France a, en fait, l’acception la plus restrictive en Europe de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cela avait choqué nos partenaires dès 1989, comme le mentionne le juriste québécois Dominique Goubau6.

Un véritable blocage idéologique qui se retrouve à la Cour de cassation (des décisions constantes de 1992 à 2022, sauf, une exception, l’arrêt du 18 mai 2005, sur le droit à être entendu) et au Parlement (qui avait choisi comme influenceur le psychologue Jean-Pierre Chartier7, pour qui il ne fallait surtout pas donner de droits aux enfants mais juste demander gentiment aux adultes de se comporter différemment). Lors de l’introduction de la formule « selon son âge et son degré de maturité » dans l’article 371 du Code civil, ce sans la moindre disposition contraignante pour en vérifier l’effectivité, le juriste Guy Raymond8 avait parfaitement résumé la situation française : ce n’était, selon lui, pas du tout un travail sérieux de juriste mais juste un vague conseil pédagogique aux parents et enseignants.

Ce dogmatisme transparaît régulièrement dans les travaux parlementaires, le dernier en date étant celui de la députée Nadine Bellurot, qui avait enterré la proposition du vote à 16 ans dans le rapport n° 243 (2021-2022) sous prétexte de ne pas « dissocier les majorités » (sic). Ce raisonnement est parfaitement spécieux et hypocrite. Non seulement des seuils existent déjà pour cela en pénal, et les mêmes plaident souvent pour la majorité pénale à 16 ans, mais il y eut pire dans l’Histoire : avant 1974, on pouvait être mobilisable à la guerre avant 21 ans (comme cela s'est fait pendant la guerre d’Algérie) et ce n’était pas considéré comme incompatible avec l’absence de vote. Madame Bellurot pointe précisément ce risque de l’abaissement de la majorité pénale résultant du vote à 16 ans, par « effet domino ». Là encore, non : il existe déjà un seuil pénal à 16 ans qui n’est compensé par aucun droit ! Il faut des autorisations parentales pour tout, même pour envoyer un malheureux poème à un concours lycéen. Quand on songe, en comparaison, à nos voisins européens chez qui les jeunes personnes peuvent ester en justice, être une véritable partie au jugement de divorce de leurs parents...

Quant à la majorité pénale, une réinformation est nécessaire sur un point systématiquement caché par nos politiques et nos médias : si elle permet (au choix du juge), pour certains crimes, de juger un mineur dès 16 ans comme un adulte, il existe aussi la possibilité pour le juge de juger quelqu’un comme « mineur » jusqu’à 21 ans9. Cela est valable en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, pays pourtant pris complaisamment en exemple par certains politiciens conservateurs.

On comprend mieux, dans ces conditions, que le droit de voter à 16 ans n’est que la partie émergée de l’iceberg. L’accorder isolément sans toucher au reste du dispositif de la « minorité » à la française n’aurait aucun sens, même si une avancée est toujours bonne à arracher...

Le problème a longtemps été, comme le notait Christine Delphy en 199510 dans L’État d’exception : la dérogation au droit commun comme fondement de la sphère privée, qu’il n’existe pas de courant autonomiste pour les « mineurs » en France, alors que des idées de ce type se sont exprimées, par exemple, au parlement des Pays-Bas en 1988 et ont obtenu des mesures lors des débats préalables à l'adoption de la CIDE11. En fait, c’est désormais faux, ce courant autonomiste se développe progressivement dans le milieu associatif. Mais ce n’est pas seulement aux associations de faire le boulot, il faut aussi impliquer les députés et les mettre devant leurs responsabilités.

Cette espèce de conservatisme rance de la « tradition juridique » n’est pas nouveau en France. Il avait déjà fait traîner, sous des prétextes divers, les droits des femmes (un petit 40 ans de retard sur la Suède, comme d’ailleurs avec la loi du 10 juillet 2019 sur l’abolition « des violences éducatives ordinaires », et encore, en Suède, la loi était juridiquement assortie de mesures, sans compter toute la réflexion de la société suédoise sur l’enfance). Il avait aussi retardé l’importante législation sur les « actions de groupe » car ce n’était soi-disant pas dans la culture juridique française, cette magnifique tradition exigeant l’égalité : l’égalité théorique du pot de fer devant jouer un à un et tour à tour contre les pots de terre, en l’occurrence...

Or, les droits des femmes ont fini par devenir une évidence ; les actions de groupe sont désormais admises et permettent de lutter contre les arnaques organisées par les grands groupes. En revanche, les enfants et les adolescents sont toujours en reste. N’est-il pas choquant qu’ils passent toujours en dernier ?

Envoyons au diable la « tradition juridique française » de « l’incapacité juridique absolue » des « mineurs » et celle de « l’autorité parentale » sans partage ni respect de sujets profondément personnels comme l’orientation scolaire, le choix du lieu de vie, sans compter notre souhait de disparition du terme « mineur » lui-même ! On y arrivera !

- Voir notre article Esquisse d’un tableau géographique des droits-libertés pour les jeunes pré-majeurs en Europe. ↩︎

- En effet le terme de « mineur.e » dévalorise de facto celui ou celle qu’il désigne. Ce mot est malheureusement une représentation exacte de la considération que la société porte aux plus jeunes. ↩︎

- Ce discernement est évaluée par un protocole standardisé. ↩︎

- Voir Stéphanie Renard, La pré-majorité sanitaire, colloque Jeunesse et Droit, approches internes et internationales, HAL CCSD, 2019. ↩︎

- Les peines privatives de liberté, qui sont possibles dès 13 ans (Ord. 2 févr. 1945, art. 2 et art. 20-2) mais qui prennent en compte une excuse de minorité (Ord. 2 févr. 1945, art. 2 et art. 20-2 à 20-9) qui est obligatoire pour les 13-16 ans (et qui a pour effet de diminuer de moitié la peine normalement encourue) et qui peut être écartée pour les plus de 16 ans, mais à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation et par décision spécialement motivée (Ord. 2 févr. 1945, art. 20-2). ↩︎

- Voir Jeunesse et Droit par le prisme de la vulnérabilité, sous la direction de Dorothée Guérin, LexisNexis, 2021. ↩︎

- Voir notre article À propos du livre de Jean-Pierre Chartier Les Transgressions adolescentes. ↩︎

- Droit de l’enfance et de l’adolescence, 5ème éd., Paris, Litec, 2006. ↩︎

- Voir Dorothée Guérin et al., op. cit. ↩︎

- Voir l’article Reconnaissance de la domination adulte et donc des femmes sur les enfants par une sociologue féministe. ↩︎

- Voir L'Adolescence en droit français et en droit néerlandais, actes du colloque organisé à Nimègue les 9-10-11 mai 1994, Faculté de droit de Nimègue, Faculté de droit de Poitiers. ↩︎

‹ Enfance, luttes et avenir : place au FIESTA ! Une fessée qui dure toute la vie… ›